Hochwasserereignisse im Donaugebiet: Das Junihochwasser 2013

Hydrometeorologische Situation

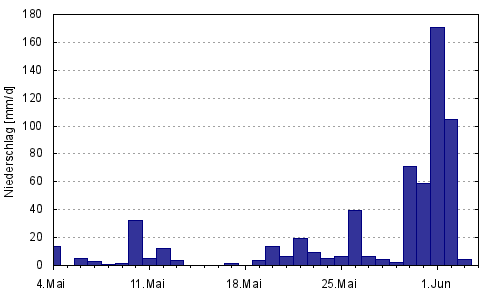

Die Großwetterlagen "Trog Mitteleuropa" und "Tief Mitteleuropa" bestimmten vom 22.5.-28.5. bzw. vom 29.5.-2.6. das Wettergeschehen im Donaugebiet. Mit dem "Trog Mitteleuropa" breitete sich von Nordwesten her kalte Polarluft mit der Folge einer scharf ausgeprägten Luftmassengrenze (kühle Luft in Westeuropa, subtropische Warmluft in Osteuropa) aus. Um das nachfolgend bestimmende bodennahe Tiefdruckgebiet über dem östlichen Mitteleuropa herum strömte feucht-warme Luft aus dem östlichen Mittelmeerraum ein. Diese Luftmassen glitten wolken- und niederschlagsbildend (z. T. durch Staueffekte an den Gebirgen verstärkt) auf die vorhandene Kaltluft auf und führten im Süden und Südosten Deutschlands sowie im Westen der Tschechischen Republik zu kräftigem Dauerregen. Vom 30. Mai bis 2. Juni fielen großräumig sehr ergiebige Niederschläge. Der Gebietsniederschlag (nur Donaugebiet in Deutschland) betrug 22 - 37 mm / 24h. Im Alpenraum (Station Aschau-Stein, Höhenlage: 680 m) erreichte die Niederschlagssumme dieser 4 Tage 405 l/m².

Der insgesamt sehr feuchte Mai 2013 führte zum Monatsende zu historisch hohen Werten der Bodenfeuchte (seit Beginn der Messungen in der 1960er Jahren) und einer entsprechend hohen Abflussbereitschaft. [1][2][3][4][5][6][7]

Ablauf des Hochwassers

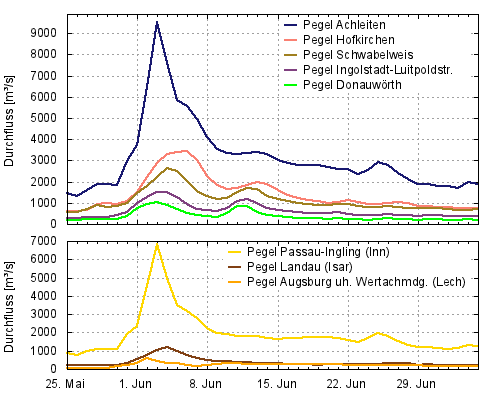

Der großräumige Dauerregen Ende Mai / Anfang Juni 2013 gelangte auf Böden mit hoher Vorfeuchte schnell zum Abfluss.

Die Steuerung von Speichern reduzierte z.B. am Forggensee, Lech, und am Sylvensteinspeicher, Isar, die Spitzenzuflüsse um 66 bzw. 91 Prozent.

Große Deichbrüche ereigneten sich in Deggendorf, Donau und im Unterlauf der Isar am Sielbauwerk Schwaig-Isar (Überströmung).

An der Donau gab es eine erste, extrem abflussstarke, vom Inn ausgehende Hochwasserwelle, deren Scheitel in Passau am 3.6. registriert wurde. Der Hochwasserscheitel des Inns war außergewöhnlich hoch (doppelt so großer Durchfluss wie der Donaudurchfluss), gespeist durch extrem hohe Zuflüsse aus Mangfall und Salzach. Am Pegel Passau, Donau, lag am 3.6., 21 Uhr der neue Wasserstandshöchstwert von 1289 cm beachtliche 69 cm über dem bisherigen Höchstwert des Donauhochwassers vom Juni 1954.

Von der oberen Donau ausgehend, baute sich eine zweite niedrigere Hochwasserwelle auf, deren Scheitel den Pegel Donauwörth am 3.6., den Pegel Pfelling am 5.6. passierte und unterhalb von Passau ein langsameres Absinken der Wasserführung bewirkte.

[1][2][3][4][6][7]

Schadensbilanz

Das Hochwasser verursachte erhebliche Schäden an der Infrastruktur. Vereinzelt wurden Kläranlagen/Pumpwerke überflutet (z. B. Thyrnau, Fischerdorf, Passau, Obernzell-Erlau). Hochwasserschäden traten auch an Brücken, ufernahen Wegen und Straßen, landwirtschaftlichen Flächen, wasserwirtschaftlichen Anlagen (Deiche, Hochwasserschutzmauern, Schöpfwerke) und Messeinrichtungen (Pegel, Gütemessstationen) auf.

Überflutete Autobahnen (Abb. 3) und Bundesstraßen wurden für mehrere Tage voll gesperrt, mit entsprechenden Auswirkungen auf den Straßenverkehr.

Die Schifffahrt war hochwasserbedingt stark eingeschränkt. Vom 1. bis 16. Juni wurden für die Bundeswasserstraße Donau zeit- und abschnittsweise Schifffahrtssperren wegen Überschreitung des höchsten schiffbaren Wasserstandes (HSW) und der Behebung hochwasserbedingter Schäden angeordnet.

Die Schäden in Bayern erreichten eine Höhe von ca. 1,3 Milliarden Euro (incl. Schäden an staatlichen Hochwasserschutzanlagen von 111 Mio. Euro), in Baden-Württemberg betrug die Schadenshöhe ca. 23 Mio. Euro.

Todesopfer waren in Österreich (5) und Rumänien (4) zu beklagen. Im gesamten Einzugsgebiet der Donau bis zum Schwarzen Meer summierten sich die Schäden und Kosten des Katastropheneinsatzes auf ca. 2,4 Milliarden Euro: Österreich ca. 870 Mio. Euro, Slovakische Republik ca. 12 Mio. Euro, Ungarn ca. 58 Mio. Euro und Rumänien ca. 46 Mio. Euro. [1][3][6][8][9][10][11]

Stoffliche Belastung

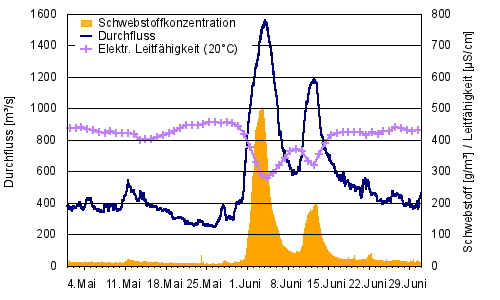

Mit steigender Wasserführung kam es zu einem starken Anstieg der Schwebstoffkonzentration, die an der Gütemessstation Ingolstadt Luitpoldstraße, Donau, kurz vor dem Hochwasserscheitel den Spitzenwert erreichte (Abb. 4) und danach steil abfiel. Die elektrische Leitfähigkeit zeigte aufgrund des verdünnenden Effekts des elektrolytarmen Niederschlagswassers einen zur Wasserführung spiegelbildlichen Verlauf.

Auf den Überschwemmungsflächen bei Deggendorf kam es zu erheblichen Freisetzungen von Mineralölkohlenwasserstoffen (MKW), vor allem von Heizöl. Im angeschwemmten Sedimentmaterial wurden in Deggendorf MKW-Konzentrationen bis zu 25200 mg/kg TS unmittelbar nach der Flut gemessen. Bei einer Wiederholungsuntersuchung im Frühjahr 2014 war bereits ein weitgehender Abbau der MKW erfolgt (Deggendorf: 92 mg/kg TS).

Sediment- und Bodenproben wurden im Rahmen der Beweissicherung auf Halb- und Schwermetalle sowie Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) untersucht. Lediglich eine Sedimentprobe im Raum Deggendorf wies leicht erhöhte Gehalte an Kupfer, Blei und Zink auf, ansonsten wurde das Niveau der Vorsorgewerte gemäß Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) kaum überschritten. [12]

Quellen, Literatur, Berichte

Übersichtsdarstellungen

- [1] Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.) (2014): Junihochwasser 2013 - Wasserwirtschaftlicher Bericht. 2. überarbeitete Auflage, Stand Februar 2014, Augsburg

- [2] Bundesanstalt für Gewässerkunde (Hrsg.) (2014): Das Hochwasserextrem des Jahres 2013 in Deutschland: Dokumentation und Analyse. BfG-Mitteilungen 31, Koblenz

- [3] Internationale Kommission zum Schutz der Donau (Hrsg.) (2014): Floods in June 2013 in the Danube River Basin. Brief overview of key events and lessons learned. 30 S., Wien

Hydrometeorologie, Hochwasserablauf

- Belz, J. et al. (2013): Das Juni-Hochwasser des Jahres 2013 an den Bundeswasserstraßen - Ursachen und Verlauf, Einordnung und fachliche Herausforderungen. - KW Korrespondenz Wasserwirtschaft 2013(6), Nr. 11, S. 624-634

- Blöschl, G., Nester, T., Komma, J., Paraika, J., Perdigão, R. (2013): Das Juni-Hochwasser des Jahres 2013 - Analyse und Konsequenzen für das Hochwasserrisikomanagement. - Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift, 158. Jg., S. 141-152

- [4] Bundesanstalt für Gewässerkunde (Hrsg.) (2013): Länderübergreifende Analyse des Juni-Hochwassers 2013. BfG-Bericht 1797, Koblenz

- [5] Deutscher Wetterdienst (Hrsg.) (2013): Das Hochwasser an Elbe und Donau im Juni 2013 - Wetterentwicklung und Warnmanagement des DWD, Hydrometeorologische Rahmenbedingungen Berichte des Deutschen Wetterdienstes 242, Offenbach

- Eichenseer, E. (2013): Das Juni-Hochwasser 2013 in Bayern. - KW Korrespondenz Wasserwirtschaft 2013(6), Nr. 11, S. 611-615

- [6] Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (Hrsg.) (2014): Zusammenfassende Analyse der Ergebnisse der vom Hochwasser 2013 betroffenen Flussgebietsgemeinschaften

- [7] Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Österreich (Hrsg.) (2014):Hochwasser im Juni 2013 - Die hydrografische Analyse. Wien

Hochwasserschäden

- [8] Wasser- und Schifffahrtsamt Regensburg (2013):Schifffahrtspolizeilicher Hinweis Nr. 72/2013 über die Einstellung des Schiffsverkehrs im Bereich der Bundeswasserstraße Donau im Juni 2013 wegen Überschreitung des höchsten Schifffahrtswasserstandes (HSW). Nachrichten für die Binnenschifffahrt: Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice (ELWIS)

- [9] Deutscher Bundestag (2013): Unterrichtung durch die Bundesregierung. Bericht zur Flutkatastrophe 2013: Katastrophenhilfe, Entschädigung, Wiederaufbau. Drucksache 17/14743

- [10] Fischer, M. (2013): Das Jahrhunderthochwasser und die Auswirkungen auf Abwasseranlagen. - KA (Korrespondenz Abwasser, Abfall) Betriebs-Info 2013 (43) Nr. 4, S. 2136-2146

- [11] Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge (Hrsg.) (2015): Das Hochwasser im Juni 2013: Bewährungsprobe für das Hochwasserrisikomanagement in Deutschland. DKKV-Schriftenreihe Nr. 53, Bonn

Stoffliche Belastung

- [12] Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.) (2014): Bodenbelastungen nach dem Juni-Hochwasser 2013. 3 S., Augsburg

Sonstiges (Karten/Satellitenbilder/Chronik/Fluthilfe)

- Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation beim DLR (2013): Überflutungskarten

- Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology (CEDIM) (2013): Forensische Katastrophenanalyse: Juni-Hochwasser 2013

- European Climate Assessment & Dataset Project Team (2013): Climate Indicator Bulletin: Central European flooding 2013 Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI)

- Diakonie Katastrophenhilfe (2014): Flut 2013 (Broschüre zur Fluthilfe in Deutschland, Tschechien und Rumänien)