Hochwasserereignisse im Elbegebiet: Das Sommerhochwasser 2002

Hydrometeorologische Situation

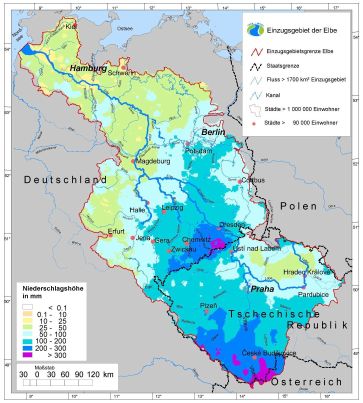

Im August 2002 kam es in weiten Gebieten der Elbe in kurz aufeinanderfolgenden Niederschlagsperioden zu ergiebigen Starkniederschlägen.

Insbesondere das mit einer Vb-Wetterlage verknüpfte Niederschlagsereignis vom 11.08. - 13.08. erreichte in einigen Einzugsgebieten der Elbe innerhalb von drei Tagen eine Niederschlagssumme, die dem 2-3fachen des langjährigen August-Monatsmittels entspricht. Diese extremen Niederschläge trafen auf einen durch die vorhergehenden Niederschlagsereignisse bereits weitgehend wassergesättigten Boden. Die Abflussbereitschaft weiter Gebiete konnte als hoch bis sehr hoch eingestuft werden. [1][2][4][5]

Ablauf des Hochwassers

In den kleinen Einzugsgebieten der Elbenebenflüsse im Osterzgebirge (Weißeritz, Müglitz, Triebisch, Gottleuba, Freiberger Mulde) lösten die extremen Starkniederschläge katastrophale Sturzfluten aus. Die abfließenden Wassermengen aus den Nebenflüssen und Zuflüssen (insbesondere Moldau und Mulde) bewirkten schließlich das Hochwasser der Elbe. Vor allem durch Deichbrüche kam es zu großflächigen Überflutungen in der Tschechischen Republik, in Sachsen und Sachsen-Anhalt.[1][4]

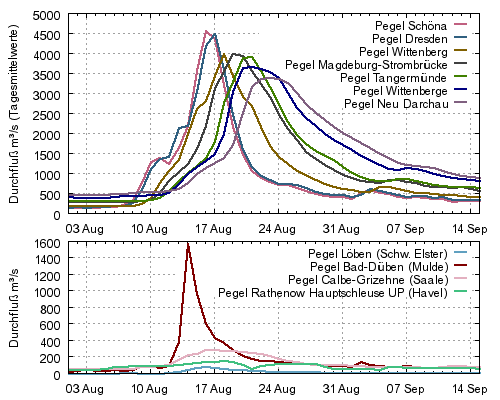

Der Scheitelpunkt der Hochwasserwelle passierte den Pegel Dresden am 17.8.2002. Im weiteren Verlauf flussabwärts wurde die Hochwasserwelle flacher und langgestreckter. Am Pegel Neu Darchau wurde der Scheitelabfluss am 23.8.2002 registriert.

Schadensbilanz (nur Deutschland)

Das Augusthochwasser 2002 hinterließ eine Spur der Verwüstung. Am schwersten betroffen waren Sachsen und Sachsen-Anhalt. In Sachsen waren 21 Todesopfer zu beklagen, es gab mehr als 100 Verletzte. Entlang der Elbe (ohne Nebenflüsse) kam es zu 21 Deichbrüchen und nachfolgender Überschwemmung einer Fläche von mehr als 300 km². Über 25000 Wohngebäude, ca. 800 km Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen mit hunderten Brücken wurden alleine in Sachsen durch die Flut beschädigt. Der finanzielle Gesamtschaden im deutschen Einzugsgebiet der Elbe (Wohngebäude, Hausrat, Infrastruktur, Gewerbliche Unternehmen, Katastrophenbekämpfung, Land- und Forstwirtschaft) betrug ca. 11,4 Mrd. Euro (pers. Mitteilung Dr. Kron, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 1.2.2010) und ist damit der bislang höchste materielle Schaden nach einem Flusshochwasser in Mitteleuropa. [4]

Stoffliche Belastung (Fluss)

Die Überflutung von Siedlungs- und Industriegebieten und die Remobilisierung belasteter Sedimente führte zu erhöhten Schadstoffgehalten in der Hochwasserwelle. Die stoffliche Belastung ergibt sich aus der Summe der in Wasser gelösten oder an Schwebstoffe gebundenen Schadstoffe. Die maximale Schwebstoffkonzentration (und damit die höchste Konzentration von vorrangig partikulär gebundenen Schadstoffen wie z.B. Quecksilber, Blei und Cadmium) tritt bereits vor dem Scheitelpunkt der Hochwasserwelle auf. In Magdeburg wurde z.B. am 16.08. eine gegenüber mittleren Durchflüssen 10fach höhere Schwebstofffracht gemessen, deren Belastung mit Blei 4fach, mit Arsen 8fach und γ - HCH (Lindan) 3fach über den mittleren Gehalten bei normalen Abflussbedingungen lag. Bei anderen Stoffen gab es z.T. auch einen Verdünnungseffekt durch den massiven Eintrag unbelasteter Feststoffe. [1][3][5][7]

Stoffliche Belastung (Überschwemmungsflächen)

Im sächsischen Abschnitt der Elbe und ihrer Nebenflüsse blieben in den Auenbereichen nach dem Hochwasser zentimeterdicke Sedimentablagerungen zurück. Im Raum Magdeburg waren die Sedimentablagerungen nur noch millimeterdick. Diese Flutsedimente entstanden in Zonen geringer Fließgeschwindigkeiten aus Schwebstoffen und spiegeln deren stoffliche Belastung wider. Untersuchungen zur Belastung der Auenböden mit organischen Schadstoffen (PAK, PCB, HCB, DDT) im Großraum Dresden zeigten, dass beim Hochwasser 2002 einmalig überschwemmte hochgelegene Flächen vergleichsweise gering belastet sind. Höhere Konzentrationen organischer Schadstoffe fanden sich in häufig überfluteten Bereichen und in den Deichvorländern.

Die Belastung von Böden in den Überschwemmungsgebieten mit den Schwermetallen Quecksilber und Cadmium nimmt in Fließrichtung der Elbe zu. Unterhalb der Mündung von Mulde und Saale steigt die Quecksilberbelastung sprunghaft an. Die Belastung von Flutsedimenten und Böden mit Dioxinen steigt ebenfalls in Fließrichtung der Elbe an (mit einem Sprung unterhalb der Mündung von Mulde und Saale), wobei die Böden aufgrund historischer Einträge höher belastet sind als die Sedimente. [6][7]

Hygienische Belastung

In Sachsen fielen während des Hochwassers 32 Kläranlagen an der Elbe (u.a. Dresden-Kaditz, Pirna, Meißen und Riesa) durch Überschwemmung oder Stromausfälle aus. Abwasser gelangte entsprechend ungeklärt in die Elbe. Eine Erhöhung der Anzahl eingetragener hygienerelevanter Mikroorganismen unterhalb der defekten Kläranlagen war die Folge. Bei Starkregenfällen kam es in Städten mit einer Mischkanalisation (z.B. Dresden), in denen häusliches Abwasser mit Regenwasser in einem Kanal der Kläranlage zugeführt wird, zu einer Überlastung der Kanäle. Verdünntes, mikrobiologisch stark belastetes Abwasser gelangte auf Straßen und in Wohnräume. An Schlammpartikel gebunden, setzten sich Mikroorganismen in teilweise hoher Konzentration auf von der Elbe und den Nebenflüssen überfluteten Flächen (auch in Kellern) ab. Ein hoher Anteil der Bakterien war gegenüber verschiedenen Antibiotika resistent. [6]

Die bakterielle Belastung der Elbe wurde durch die Landesbehörden von Sachsen und Sachsen-Anhalt mit einem Sondermessprogramm untersucht.

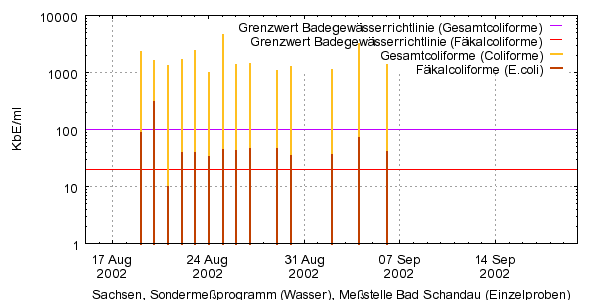

Ergebnisse des sächsischen Sondermessprogramms

In Sachsen wurden im Zeitraum vom 19.08.2002 bis 06.09.2002 bakteriologische Kenngrößen in Wasserproben (Einzelproben) an den Messstellen Bad Schandau, Dresden (Albertbrücke) und Meißen untersucht.

Der sächsische Teil der Elbe besitzt auch außerhalb von Hochwasserereignissen keine Badegewässerqualität, bereits die Hintergrundwerte der gewöhnlichen bakteriologischen Gewässerbelastung liegen für coliforme Bakterien (Coliforme bzw. Gesamtcoliforme) und fäkalcoliforme Bakterien (Fäkalcoliforme bzw. E.coli) im Mittel über den Grenzwerten der alten Badegewässerrichtlinie 76/160/EWG. Der Vergleich mit den Grenzwerten der Badegewässerrichtlinie ermöglicht jedoch eine flußgebietsübergreifende Beurteilung der hygienischen Belastung.

Am 16.08. erreichte der Scheitel der Hochwasserwelle die deutsch-tschechische Grenze bei Bad Schandau. Die Beprobung für das Sonderuntersuchungsprogramm setzte erst am 19.08. bei ablaufender Hochwasserwelle ein. Die hohe gewöhnliche bakteriologische Gewässerbelastung erhöhte sich während des Hochwassers zusätzlich. Der Grenzwert der alten Badegewässerrichtlinie 76/160/EWG für coliforme Bakterien wurde bis zum 46fachen überschritten, der Grenzwert für Fäkalcoliforme (E.coli) bis zum 15fachen. Gemäß den bakteriologischen Belastungsstufen der ARGE Elbe war die Elbe bei Bad Schandau während des Hochwasserereignisses 2002 bakteriologisch stark belastet.

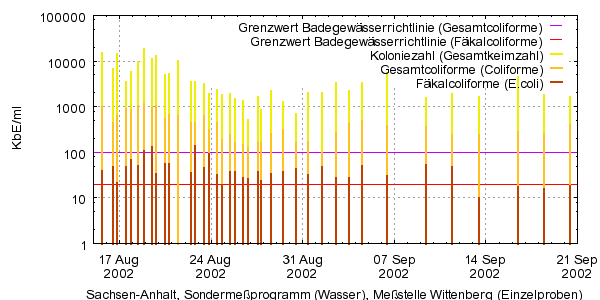

Ergebnisse des Sondermessprogramms Sachsen-Anhalt

In einem Sondermessprogramm Wasser wurden im Zeitraum vom 15.08.2002 bis 20.09.2002 Einzelproben an den Messstellen Wittenberg und Magdeburg (Elbe) sowie Dessau (Mulde) untersucht. Vom 16.08.2002 bis 27.08.2002 erfolgte zweimal täglich eine Probenahme, vom 28.08.2002 bis 04.09.2002 einmal pro Tag und danach dreimal pro Woche. Die Auswertung erfolgte durch das Landesamt für Umweltschutz (LAU) und wurde vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) zur Verfügung gestellt.

Am 18.08. erreichte der Scheitelpunkt der Hochwasserwelle Wittenberg. An diesem Tag wurde auch der höchste Wert der Gesamtkeimzahl in den Wasserproben bestimmt. Im Verlauf der Hochwasserwelle wurde der Grenzwert der alten Badegewässerrichtlinie 76/160/EWG für coliforme Bakterien bis zum 12fachen, der Grenzwert für Fäkalcoliforme Bakterien (E.coli) bis zum nahezu Siebenfachen überschritten. Nach der Hochwasserwelle bleibt der Wert für E.coli ab dem 13.09. dauerhaft unter dem Grenzwert der Badegewässerrichtlinie, der Wert für coliforme Bakterien nähert sich dem Grenzwert, bleibt jedoch auch im September 2002 darüber.

Gemäß den bakteriologischen Belastungsstufen der ARGE Elbe war die bakteriologische Belastung der Elbe bei Wittenberg während des Hochwasserereignisses 2002 mäßig bis stark.

Quellen, Literatur, Berichte

Umfassende Berichte / Darstellungen (Meteorologie, Wassermenge, Gewässergüte)

- [1] Bundesanstalt für Gewässerkunde (Hrsg.) (2002): Das Augusthochwasser 2002 im Elbegebiet. 1-49, Koblenz

- [2] Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.) (2002): Das Elbehochwasser im Sommer 2002. - Fachbeiträge des Landesumweltamtes Brandenburg, H. 73, 1-39, Potsdam (PDF)

- Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie: Ereignisanalyse Hochwasser August 2002 und Berichte

- Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (Hrsg.) (2003): Die Auswirkungen des Elbehochwassers vom August 2002 auf die Deutsche Bucht. 1-81, Hamburg u. Rostock

- [3] Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Hrsg.) (2003): Das Elbehochwasser von Elbe und Mulde im August 2002 im Land Sachsen-Anhalt - Auswirkungen auf die stoffliche Belastung des Wassers, der Schwebstoffe, der Sedimente und des Bodens. 1-58, Halle

- [4] Internationale Kommission zum Schutz der Elbe (Hrsg.) (2004): Dokumentation des Hochwassers vom August 2002 im Einzugsgebiet der Elbe. 1-207, Magdeburg

Wasserbeschaffenheit, Gewässergüte

- [5] Arbeitsgemeinschaft für die Reinhaltung der Elbe (Hrsg.) (2003): Hochwasser August 2002 - Einfluß auf die Gewässergüte der Elbe. 1-80, Hamburg

- UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle: Ad-hoc-Projekt Schadstoffuntersuchungen Elbe-Hochwasser August 2002

- [6] Geller, W., Ockenfeld, K., Böhme, M. & Knöchel, A. (Hrsg.) (2004): Schadstoffbelastung nach dem Elbe-Hochwasser 2002. Endbericht des Ad-hoc Projekts. (PDF) [35 MB] 1-654, Magdeburg

- [7] Böhme, M., Krüger, F., Ockenfeld, K. & Geller, W. (Hrsg.) (2005): Schadstoffbelastung nach dem Elbe-Hochwasser 2002. 1-101, Leipzig, Halle (PDF)

- Acta hydrochimica et hydrobiologica (2005): Special Issue: Displacement of Pollutants during the River Elbe Flood in August 2002 Vol. 33, Issue 5, 389-569, WILEY-VCH Verlag, Weinheim

Karten, Satellitenbilder, Chronik, Risikovorsorge, Schadensanalyse

- Leibnitz-Institut für ökologische Raumentwicklung Dresden: Interaktive Karten der Überschwemmungsgebiete (Dresden / Sächsische Schweiz)

- Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation (beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt [DLR]): Satellitenbilder - Dokumentation der Überschwemmungsflächen

- Landeshauptstadt Dresden: Hochwasser 2002

- Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (Hrsg.) (2002): Hochwasserbericht - Hochwasserereignisse im Sommer 2002 in Sachsen-Anhalt. 1-49, Anh., Magdeburg

- Unabhängige Kommission der Sächsischen Staatsregierung (2002): Flutkatastrophe 2002 [Kirchbachbericht]. 1-252, [Dresden]

- Arbeitsgruppe Hochwasser (Sachsen-Anhalt) (2003): Hochwasser 2002 im Land Sachsen-Anhalt - Auswertung des Katastrophenschutzmanagements. 1-153, Magdeburg

- Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge (Hrsg.) (2003): Hochwasservorsorge in Deutschland - Lernen aus der Katastrophe 2002 im Elbegebiet. - Schriftenreihe des DKKV 29, 1-144, Anh., Bonn

- Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (2003): Katastrophenporträt: Die Sommerüberschwemmungen in Europa - ein Jahrtausendhochwasser? In: topics Jahresrückblick Naturkatastrophen 2002, 10. Jg., 16-25, München